Absoluter und Relativer Erhaltungszustand: Die vergleichbare Beschreibung des Erhaltungszustands und des Schadens am Kunstwerk

- Übersicht der Neuerungen 2023: Der Erhaltungszustand (n=neu, a=alt) eines Kunstwerks kann durch den jeweiligen Vergleich mit einem fiktiven „Bestzustand bei musealer Pflege“ (b=best) definiert werden. Der Vergleich wird über mehrere isolierte Fragen durch ein Zielbaumverfahren geführt. Das Ergebnis ist der „relative Erhaltungszustand (rE) in %“. Analog dazu ist der „relative Erhaltungszustand (rE) in %“ der negative „relative Schaden (rS) in %-1„. Die Differenz zwischen „rel. Schaden neu (rS n%)“ und „rel. Schaden Alt (rS a%)“ = der versicherungsrelevante zusätzlich entstandene Schaden (Δ rS na%). Die Differenz zwischen „rel. Erhaltungszustand neu (rE n%)“ und „rel. Erhaltungszustand alt (rE a%)“ = der negativ oder positiv veränderte Erhaltungszustand (Δ rE na%).

Einführung und Rückblick

Mit der Objektivierung und Systematisierung von Erhaltungszuständen und Schäden an Kunstwerken befasse ich mich seit über 20 Jahren. Auslöser waren – und sind – die stets sehr unscharfen und subjektiven Antworten auf die immer wiederkehrenden Fragen:

„Wie stark ist das Werk beschädigt?“, „Wie ist der Erhaltungszustand?“, „Was ist die Wertminderung nach Schaden und Restaurierung?“.

Da es keine einheitliche Vorgehensweise zur vergleichbaren Bewertung von Erhaltung, Schaden und Wertminderung gab, entwickelte ich Anfang der 2000er Jahre eine Systematik, die diese Vergleichbarkeit ermöglichte. Bewusst vermieden wurde eine statische Maske, die die Individualität des Kunstwerks negiert. Der einzig sinnvolle Weg war ein Zielbaumverfahren, das die ganz individuellen Merkmale eines Kunstwerks berücksichtigt und gewichtet. 2006 wurde diese Vorgehensweise erstmals in der Antiquitätenzeitung („Die Lage des Flecks“, München, 2006) und beim Kunstsachverständigentag des BVK in München („Die Qualität des Schadens“, München, 2006) publiziert. Ab da wurde das Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. Dass Grundprinzip blieb jedoch gleich.

Mit neuen den Erkenntnissen kam es auch zu neuen Benennungen. Im Entwicklungsprozess waren das die „Schadensqualität“ (vor 2006), das „Detereorationsmodell“ (um 2008), der „Q-Wert“ (vor 2016) und final der „relative Erhaltungszustand“ (2019) und der „relative Schaden“ (um 2019).

In zwei Aufsätzen wurde in 2018 und 2021 die entworfenen Vorgehensweise der vergleichbaren Bewertung über meine Zielbaummethode von Österreichischen und Schweizer KollegInnen besprochen.

Im Magazin „Der Sachverständige“, Heft 2/2021, widmeten sich Ellersdorfer, Kenndler, Kovacs und Pfeffer (Österreich) im Aufsatz „Die merkantile Wertminderung von Kunstwerken“ den Schlüsselfaktoren für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung. Genannte Schlüsselfaktoren sind hier „Vorschäden“, „Schwere des Schadens“, „Stelle des Schadens im Objekt“, „Verfügbarkeit auf dem Markt“, „Veränderung der Originalität“ und „Veränderung der künstlerischen Intention“.

In der Zusammenfassung heißt es:

„[…] im Beitrag wurde der Begriff „merkantile Wertminderung“ diskutiert und definiert. Im Anschluss wurden die Schlüsselfaktoren vorgestellt, die für die Ermittlung entscheidend sind. Eine folgende quantitative Studie ist in Vorbereitung, die die allgemeine Gewichtung der einzelnen Schlüsselfaktoren erforscht. […]“.

„Der Sachverständige“, Heft 2/2021, S.64-70, Wien, 2021

Mit den dort genannten Schlüsselfaktoren und Gewichtungen wird im Prinzip eine etwas vereinfachte Version meiner Zielbaummethode wiedergegeben. Das Grundprinzip wird damit als richtig bestätigt.

In 2018/2022 ging Anna Schäfer (Schweiz) in ihrem Aufsatz „Totalloss – Vom Kunstwerk zur Materialprobe… und darüber hinaus“ im Symposium „Kunst und Material, Repräsentation, Stofflichkeit, Prozesse“, SIK, Zürich, der Definition des „Totalschadens“ nach.

Sie zitiert:

„[…] die Veränderung des Wertes hängt ausschließlich von der individuellen Bedeutung des Schadens für das Kunstwerk ab“. Um diesen prozentual zu messen und eine Standardisierung zu erreichen, schlägt Martin Pracher die Einführung eines sogenannten Q-Werts vor, eine qualitative und quantitative Masseinheit zur detaillierten Erfassung der Wertminderung durch eine Beschädigung“

Schäfer, Anna: „Totalloss – Vom Kunstwerk zur Materialprobe… und darüber hinaus“, S. 247, in: Symposium Kunst und Material, Repräsentation, Stofflichkeit, Prozesse“, SIK Zürich, 2018.

Der Q-Wert sei ein prozentualer Vergleichswert mit Bezug auf den vorherigen Erhaltungszustand, aufgrund dessen eine Wertminderung nach einer Restaurierung bestimmt werden kann. Problematisch sei jedoch, dass der zeitlich zurückliegende Vergleichszustand oftmals nicht eindeutig festzustellen ist und „[…] anhand der Materialspuren rekonstruiert oder schlichtweg nach Dokumentation oder Aussage angenommen werden muss.“

Ich denke, Kunstsachverständige und auch Restauratoren haben die Fähigkeit und Erfahrung, Vorzustände detailliert zu erkennen, zu rekonstruieren und zu beschreiben.

Bei allen Publikationen wird m.E. der Zusammenhang zwischen Erhaltungszustand, Altschaden und Neuschaden nicht ausreichend gewürdigt.

Die Ergründung der Gesetzmäßigkeiten der gegenseitige Beeinflussung von Erhaltungszustand und Schaden ist Ziel und Anliegen des vorliegendem Artikels.

Er ist in zwei Teile gegliedert.

Übersicht Teil 1 und Teil 2:

Im ersten Teil wird die Methode zur vergleichbaren BEWERTUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDS und der Beschädigung von Kunstwerken vorgestellt.

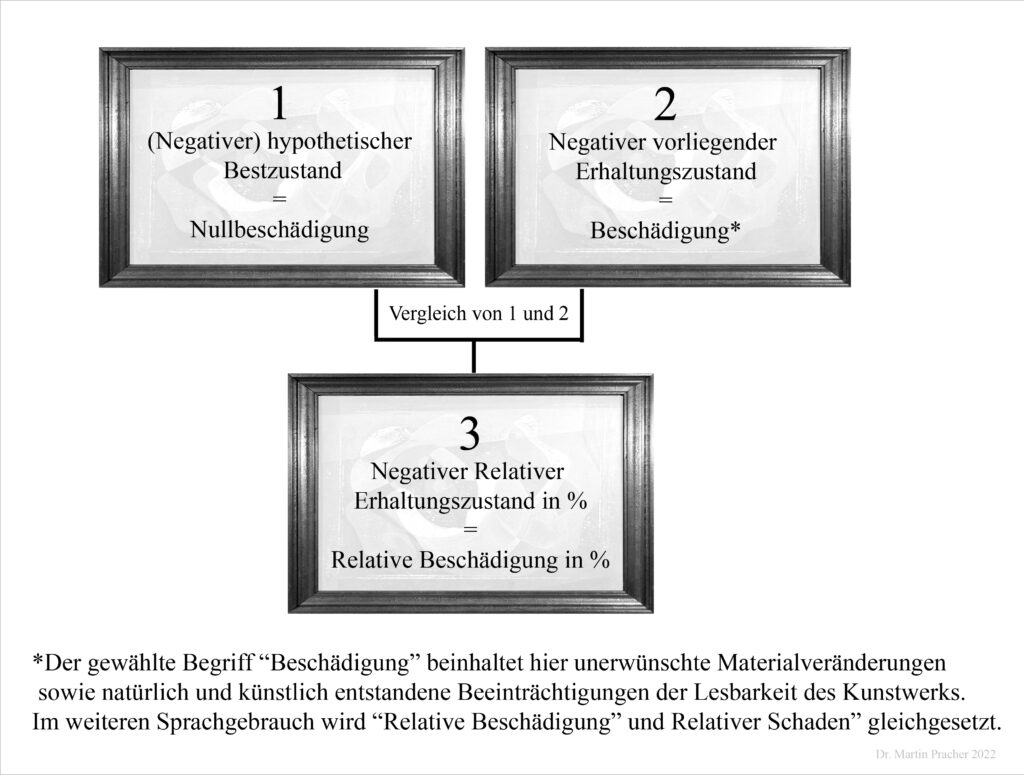

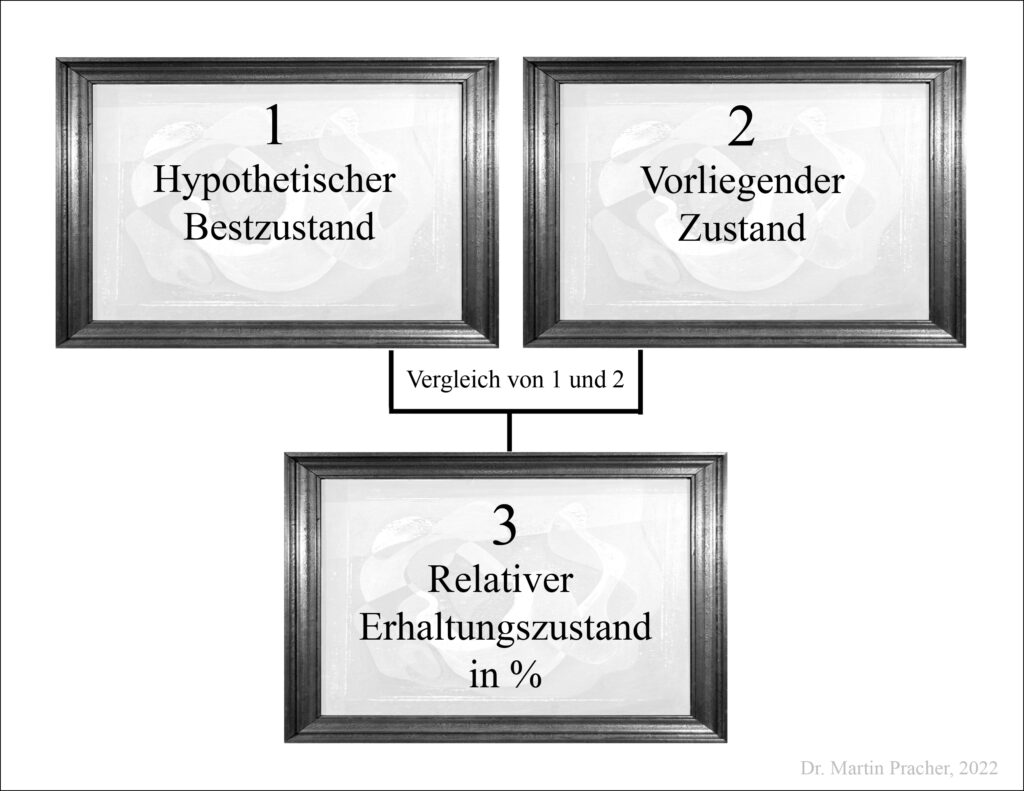

Die Begriffe „absoluter und relativer Erhaltungszustand“ sowie „absoluter und relativer Schaden“ werden eingeführt. Zugrunde gelegt wird die Differenzhypothese aus dem Bereich der Schadensregulierung – der Unterschied zwischen einer vorliegenden und einer hypothetischen Güterlage.

Der Absolute Erhaltungszustand ist dabei die tatsächlich erhaltene Bildfläche. Der relative Erhaltungszustand beschreibt den Erhaltungszustand des Werks in Relation zu einem hypothetischen altersgemäßen Bestzustand bei musealer Pflege. Berücksichtigt werden dabei materielle und immaterielle Aspekte des Erhaltungszustands. Der absolute und der relative Schaden sind jeweils der Negativwert des jeweiligen Erhaltungszustands.

In einem Zweiten Teil wird die Bedeutung des positiven relativen Erhaltungszustands als Negativwert des Relativen Schadens zur Beurteilung eines Neuschadens erläutert und anhand von Fallbeispielen überprüft.

Positiver relativer Erhaltungszustand = Negativer relativer Schaden

oder einfacher

relativer Erhaltungszustand = relativer Schaden-1

oder noch einfacher

rE % = rS %-1

und analog dazu

rE %-1 = rS %

Teil 1

Einführung: Erhaltungszustand

Die Bewertung des Erhaltungszustand eines Kunstwerks wird zu zahlreichen Anlässen benötigt. Bei Kauf, Verkauf, Transport, Restaurierungskonzeption, Recherche, Authentizitätsprüfung, Versicherung oder Ersatz steht am Anfang die Frage: „Wie ist der allgemeine Erhaltungszustand des Werks“ bzw. „Wie stark ist das Werk beschädigt“. Da es keine allgemeine Übereinkunft zur Zustandsbewertung gibt, wird dann auf beschreibende Hilfskonstruktionen zurückgegriffen. Diese unterliegen jedoch der individuellen Erfahrung des Untersuchenden. Klassifizierungen wie „Gut, Mittel, Schlecht, Inakzeptabel“ oder „Schadensklasse 1-4“ sind daher auch nur begrenz aussagekräftig.

Um diese notwendige aber wenig aussagekräftige Meinungsäußerung zu umgehen, verweisen Auktionshäuser oft auf die subjektive Wahrnehmung eigener Zustandsäußerungen und fordern den Betrachter auf, Schlüsse aus den eigenen Beobachtungen zu ziehen.

„Die Zustandsbewertungen stellen eine subjektive Meinung unserer Sachbearbeiter dar und sind keine zugesicherten Eigenschaften.“

Quelle: Einleitungstext eines deutschen Auktionshauses

Prospective buyers should inspect each lot to satisfy themselves as to condition and must understand that any statement made by Sotheby’s is merely a subjective qualified opinion.

Quelle: Sotheby‘s Auktionskatalog

Fragestellung

Es besteht m.E. die Notwendigkeit, ein Verfahren für objektivierbare und vergleichbare Aussagen zum Erhaltungszustand eines Kunstwerks zu finden. Diese „messbare Eigenschaft“ wird seit vielen Jahrzehnten diskutiert, schien aber aufgrund der Individualität jedes Kunstwerks in Material, Alter, Herkunft, Rezeptions-, Schadens- und Restauriergeschichte nicht umsetzbar. Jonathan Ashley-Smith schrieb bereits 1995 dazu:

“When conservators write condition reports they have a wide vocabulary for signs of change of state. […]

But when it comes to comparing one object with another or looking at the same object at different points of time the vocabulary becomes relational and poorly descriptive.”

“Given all these difficulties, let us just assume that we can find some measurable property that is universally agreed to have a direct relevance to the way that the object is used or appreciated. The lower this particular quality is, the less easy it is to use the object and the more difficult it to appreciate it.”

“If you have a very plain surface such as an undecorated ceramic, or a polished metal object like a sword blade or silver vessel, then the first scratch or chip is the one that does most to lessen our enjoyment. The effect of the hundredth scratch on the value is negligible.”

“Doctors do not quantify the health of a human being in terms of loss of physical bits and pieces but as decrease of mobility, self-care and social activity.”

Jonathan Ashley-Smith, „When conservator and collections meet“ at the Annual Meeting of the Associaton of Art Historians, London, April 7-8, 1995

Lösungsansatz

Um eine Eigenschaft eines individuellen Gegenstands messbar zu machen, benötigtes es einerseits einen Wert bzw. eine Einheit, andererseits einen Standard, an der diese Eigenschaft gemessen werden kann.

Differenzhypothese und relativer Wert

In einigen Bereichen der bildenden Kunst werden schon lange Vergleichswerte eingesetzt, die zum Verständnis und zur Einordung einer vorliegenden Situation dienen. In Museum, Kunsthandel und Restaurierung wird z.B. bei der Erstellung und Überprüfung eines Zustandsprotokolls, der aktuelle Zustand eines Kunstwerks mit einem Vor- oder auch Bestzustand verglichen. Welche Materialveränderungen und/oder Beschädigungen liegen vor, im Vergleich zu einem bekannten oder angenommenen Zustand.

Diesen „angenommenen Zustand“ findet man auch im Bereich der Versicherung und der Schadensregulierung. Dort wird über die „Differenzhypothese“ ein Schaden definiert. Bei der „Differenzhypothese“ werden zwei Güterlagen verglichen:

- eine Hypothetische

und

- eine Tatsächliche

Bei der Schadensregulierung im Kunstbereich wird also ein vorliegender Zustand (z.B. nach einem Schaden) mit einem hypothetischen vorherigen Zustand (z.B. vor einem Schaden) verglichen. Die Differenz zwischen beiden Zuständen, bzw. Güterlagen, ist dann der entstandene Schaden. Es ist somit üblich, einen hypothetischen, nicht mehr vorhandenen Erhaltungszustand theoretisch zu rekonstruieren. Der vorliegende Schaden wird damit in Relation zum vorherigen Erhaltungszustand gesetzt.

Ein anderer Bereich, bei dem relative Werte zur Beschreibung einer Situation verwendet werden, ist die Luftfeuchtigkeit. Die Absolute Luftfeuchte beschreibt die tatsächliche Menge an Feuchtigkeit (in Milliliter) in einem Kubikmeter Luft. Die Relative Luftfeuchte beschreibt den Anteil der Feuchtigkeit (in Prozent) in einem Kubikmeter Luft in Relation zur maximal möglichen Aufnahmefähigkeit bei einer bestimmten Temperatur.

Die Praefixe „absolut“ (in Menge) und „relativ“ (in %) sind uns verständlich und geläufig.

Wäre es also möglich, das Konzept der Differenzhypothese von Erhaltungszuständen mit dem bekannten Verständnis eines absoluten und relativen Werts zu kombinieren und auf ein Kunstwerk zu übertragen? Hat ein Kunstwerk einen Absoluten und Relativen Erhaltungszustand – und hat es dann im Umkehrschluss auch eine Absolute und Relative Beschädigung?

Ich denke, beide Fragen können mit „Ja“ beantwortet werden.

Absoluter und Relativer Erhaltungszustand

Ein Absoluter Erhaltungszustand beschreibt zunächst wertfrei die „positive“ Erhaltung des Kunstmaterials. Die reine Fläche/Menge an erhaltenem Material sagt aber nichts über Bedeutung des erhaltenen Materials für das Verständnis und die Authentizität eines Kunstwerks aus. Neben den materiellen Aspekten müssen auch immaterielle Aspekte, wie z.B. die Art, Lage, erfahrbare Bildästhetik, zugewiesene Funktion, oder auch Verständnis der künstlerischen Leistung (um nur Einige zu nennen) berücksichtigt werden. Dazu im Punkt „Methode“ aber mehr.

Was kann aber ein universal gültiger Standard sein, mit dem ein vorliegender Erhaltungszustand verglichen werden kann, um einen „Relativen Wert“ zu erhalten?

Die Antwort findet sich in einer allgemeinen restauratorischen Zielsetzung:

„Ein altersgemäßer Erhaltungszustand nach bestmöglicher musealer Pflege und Lagerung unter Idealbedingungen“.

Vorschlag eines Vergleichsstandards für den Relativen Erhaltungszustand (M. Pracher).

Vergleichsstandard eines Erhaltungszustands

Vorgeschlagen wird ein hypothetischer Erhaltungszustand der als Vergleich zu einem vorhandenen Erhaltungszustand dient.

„Das authentische Kunstwerk, nach restauratorischem Verständnis, hat eine erkennbare Altersoberfläche, eine unverstellte und verständliche, ursprüngliche Materialität, altersgemäß geringe Bearbeitungsspuren, eine ablesbare Rezeptionsgeschichte und zeigt noch die nachvollziehbarer Intention des Erschaffers“ (M. Pracher).

Der Vorteil der Verwendung eines Relativen Erhaltungszustands ist eine leicht verständliche, nachvollziehbare Aussage zum noch vorhandenen authentischen Bestand. Im Umkehrschluss ist es eine Kenntlichmachung von nachträglichen, vielleicht auch verfälschenden Veränderungen am Werk. Zudem können damit Erhaltungszustände verschiedener Kunstwerke miteinander verglichen werden.

Die knappe und aussagekräftige Aussage wäre dann:

„Der Relative Erhaltungszustand des Kunstwerks XY beträgt 85%“. Damit liegt die „Relative Beschädigung des Kunstwerks bei 15%“.

Methode

Seit vielen Jahren wird bei der Schadensbewertung die sog. Zielbaummethode angewendet. Dabei wird eine komplexe Aufgabe in viele kleinere Teilbereiche aufgebrochen. Diese kleineren Fragen können einfacher beantwortet werden als ein unübersichtlicher großer Komplex. Die Gesamtheit aller kleinerer Fragen ergibt nach Beantwortung, Wichtung und Bewertung eine Aussage über ein vorher gesetztes Ziel.

Bei der Schadensbewertung hat sich die Fragmentierung eines Schadens in materielle und immaterielle Schadensaspekte als sinnvoll erwiesen.

Die 14 materiellen und immateriellen Schadensaspekte werden einzeln ab Kunstwerk abgefragt. Dabei werden alle anderen Schadensaspekte ausgeblendet.

„Betrachte ich den Schaden ausschließlich unter dem Aspekt „XY- wie hoch ist Beeinträchtigung in %“?

Eine Anpassung dieser materiellen und immateriellen Aspekte auf den Erhaltungszustand scheint ein gangbarer Weg zu sein.

Hierfür lauten die Fragen:

„Betrachtet man den Erhaltungszustand ausschließlich unter dem Aspekt „XY“, zu wieviel % ist er noch positiv sprich noch lesbar/ nachvollziehbar vorhanden?“

Materielle Aspekte des pos. Erhaltungszustands i.R.z.B (in Relation zum Bestzustand)

- 1) Art des pos. Erhaltungszustands (phys. und chem.) i.R.z.B.

- 2) Bemessung des pos. Erhaltungszustands i.R.z.B.

- 3) Ausmaß der Restaurierungen i.R.z.B.

- 4) Allgemeiner materieller Erhaltungszustand i.R.z.B.

- 5) Konstruktion und der Stabilität i.R.z.B.

- 6) Technische Funktion des Kunstwerkes i.R.z.B.

- 7) Erkennbare technischen Leistung des Künstlers i.R.z.B.

Immaterielle Aspekte des Erhaltungszustands i.R.z.B.

- 8) Unberührtheit der zentralen Elemente der Komposition i.R.z.B.

- 9) Nachvollziehbarkeit von Material und Darstellung i.R.z.B.

- 10) Erfahrbare Bildästhetik i.R.z.B.

- 11) Relevanz des Werks für das Oeuvre und/oder Ensembles i.R.z.B.

- 12) Allgemeine nachvollziehbare Authentizität i.R.z.B.

- 13) Vorhandene zugewiesene Funktion des Objektes i.R.z.B.

Absoluter und Relativer Erhaltungszustand eines Gemäldes

Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Franz Delling (München/Rosenheim 20. Jh.), „Ophelia“, 1950, Ölfarbe auf Leinwand auf Keilrahmen, 53,5 cm x 48,5 cm.

Im Folgenden wird der aktuelle Erhaltungszustand in Relation zu einem hypothetischen Bestzustand gesetzt. Nach Abschluss des Vergleichs wird der „Relative Erhaltungszustand in %“ genannt.

Materielle Aspekte des pos. Erhaltungszustands i.R.z.B (in Relation zum Bestzustand)

Objekt: Franz Delling (München/Rosenheim 20. Jh.), „Ophelia“, 1950, Ölfarbe auf Leinwand auf Keilrahmen, 53,5 cm x 48,5 cm.

- 1) Art des pos. Erhaltungszustands (phys. und chem.) i.R.z.B.

- 70% pos. Erhaltung: Form und Farbe ist nachvollziehbar. Das Gemälde zeigt Ausbrüche und Bereibungen auf. Bestand ist verlorengegangen.

- 2) Bemessung des pos. Erhaltungszustands i.R.z.B.

- 80% pos. Erhaltung: Auf die gesamte Fläche gesehen, ist der originale Bestand trotz Ausbrüchen und Bereibungen mehrheitlich vorhanden.

- 3) Ausmaß der Restaurierungen i.R.z.B.

- 90% pos. Erhaltung: Das Bild ist bis auf eine geringe Oberflächenreinigung unrestauriert.

- 4) Allgemeiner materieller Erhaltungszustand i.R.z.B.

- 90% pos. Erhaltung: Der allgemeine Pos. Erhaltungszustand des Material ist trotz Verlusten gut, Malschicht und Bildträger sind stabil.

- 5) Konstruktion und der Stabilität i.R.z.B.

- 100% pos. Erhaltung: Keilrahmen, Malschicht und Bildträger sind stabil.

- 6) Technische Funktion des Kunstwerkes i.R.z.B.

- 100% pos. Erhaltung: Das Bild kann seine technische Funktion als hängbare Dekoration uneingeschränkt ausfüllen.

- 7) Erkennbare technischen Leistung des Künstlers i.R.z.B.

- 80% pos. Erhaltung: Die technischer Meisterschaft ist noch weitgehend erfahrbar. Der Malfluss und der Duktus ist trotz der Ausbrüche nachvollziehbar.

Immaterielle Aspekte des Erhaltungszustands i.R.z.B.

- 8) Unberührtheit der zentralen Elemente der Komposition i.R.z.B.

- 40% pos. Erhaltung: Die zentralen Formen sind durch Kratzer und Ausbrüche weniger gut erhalten als z.B. der anschließende Mittelgrund. Im Hintergrund ist die Erhaltung durch den markierten Keilrahmen weniger gut.

- 9) Erfahrbare Einheit von Material und Darstellung i.R.z.B.3

- 30% pos. Erhaltung: Material und Darstellung sind durch die Ausbrüche und Kratzer als Einheit weniger erfahrbar.

- 10) Erfahrbare Bildästhetik i.R.z.B.

- 30% pos. Erhaltung: Die Bildästhetik ist durch die Kratzer und die Ausbrüche deutlich weniger gut erfahrbar.

- 11) Relevanz des Werks für das Oeuvre und/oder Ensembles i.R.z.B.

- 50% pos. Erhaltung: Vom Maler sind nur wenige Werke bekannt. Der schwacher Erhaltungszustand schwächt auch das gesamte Oeuvre.

- 12) Allgemeine nachvollziehbare Authentizität i.R.z.B.

- 40% pos. Erhaltung: Der gewachsene Zustand ist durch die Beschädigung der Malschicht und durch eine Oberflächenreinigung nicht in vollem Umfang nachvollziehbar.

- 13) Vorhandene zugewiesene Funktion des Objektes i.R.z.B.

- 30% pos. Erhaltung: Die zugewiesene Funktion als Wertanlage und Sammlungsobjekt kann das Werk nur noch sehr eingeschränkt vertreten.

Aus der Praxis der Schadensbewertung und Schadensregulierung kommt die Erfahrung, das die immateriellen Aspekte schwerer wiegen als die Materiellen. Die immateriellen Aspekte werden daher doppelt gewichtet. Das Werk hat seine ursprüngliche Funktion als Sammlungsobjekt und Wertanlage eingebüßt.

Es ergeben sich nach obiger Abschätzung folgender Erhaltungszustand nach materiellen und immateriellen Aspekten:

- Materielle Aspekte des pos. Erhaltungszustands i.R.z.B. von Franz Dellings „Ophelia“: 87%

- Immaterielle Aspekte des Erhaltungszustands i.R.z.B. von Franz Dellings „Ophelia“: 36%.

Gewichtet und geteilt: 87% + 36% + 36% / 3 = 53% rel. pos. Erhaltungszustand.

Zusammenfassung

Der Erhaltungszustand nach materiellen Aspekten zeichnet sich positiv durch die fehlenden Restaurierungen aus. Zudem sind die Kunstmaterialien stabil und können die technische Aufgabe als Dekorationsware uneingeschränkt wahrnehmen. Der Verlust on originalem Bestand, die weniger wahrnehmbare Materialmeisterschaft senken den technischen Erhaltungszustand etwas ab.

Der Erhaltungszustand nach immateriellen Aspekten zeichnet eine Schwächung des gesamten Oeuvres ab, zentrale Elemente und die Bildästhetik sind durch die Kratzer und Ausbrüche weniger wahrnehmbar, Material und Darstellung sowie gewachsener Zustand sind ebenfalls als weniger authentisch anzusehen.

„Der Relative Erhaltungszustand des Kunstwerks Franz Delling „Ophelia“ beträgt m.E. 53%“. Damit liegt die Relative Beschädigung des Kunstwerks bei 47%“.

Teil 2)

Einführung: Schaden

Neuschaden und prozentuale Veränderung des Relativen Schadens

Vom veränderten Relativen Schaden zur Wertminderung

Zusammenfassung

(Negativer) hypothetischer Bestzustand = Nullbeschädigung. Negativer vorliegender Erhaltungszustand = Beschädigung. Negativer relativer Erhaltungszustand = Relative Beschädigung in %. Relative Beschädigung ist die Basis zur Argumentation der Wertminderung in %.

(Die Lesbarkeit einer zentralen Figur in der Bildkomposition ist relevanter als die einer Nebenfigur. Oder umgekehrt, die Beschädigung einer Malschicht im Hintergrund eines Gemäldes ist weniger gravierend als eine gleich große Beschädigung im Vordergrund. Ein absoluter Erhaltungszustand ist demnach für die Bewertung einer Gesamtsituation nicht aussagekräftig genug.)